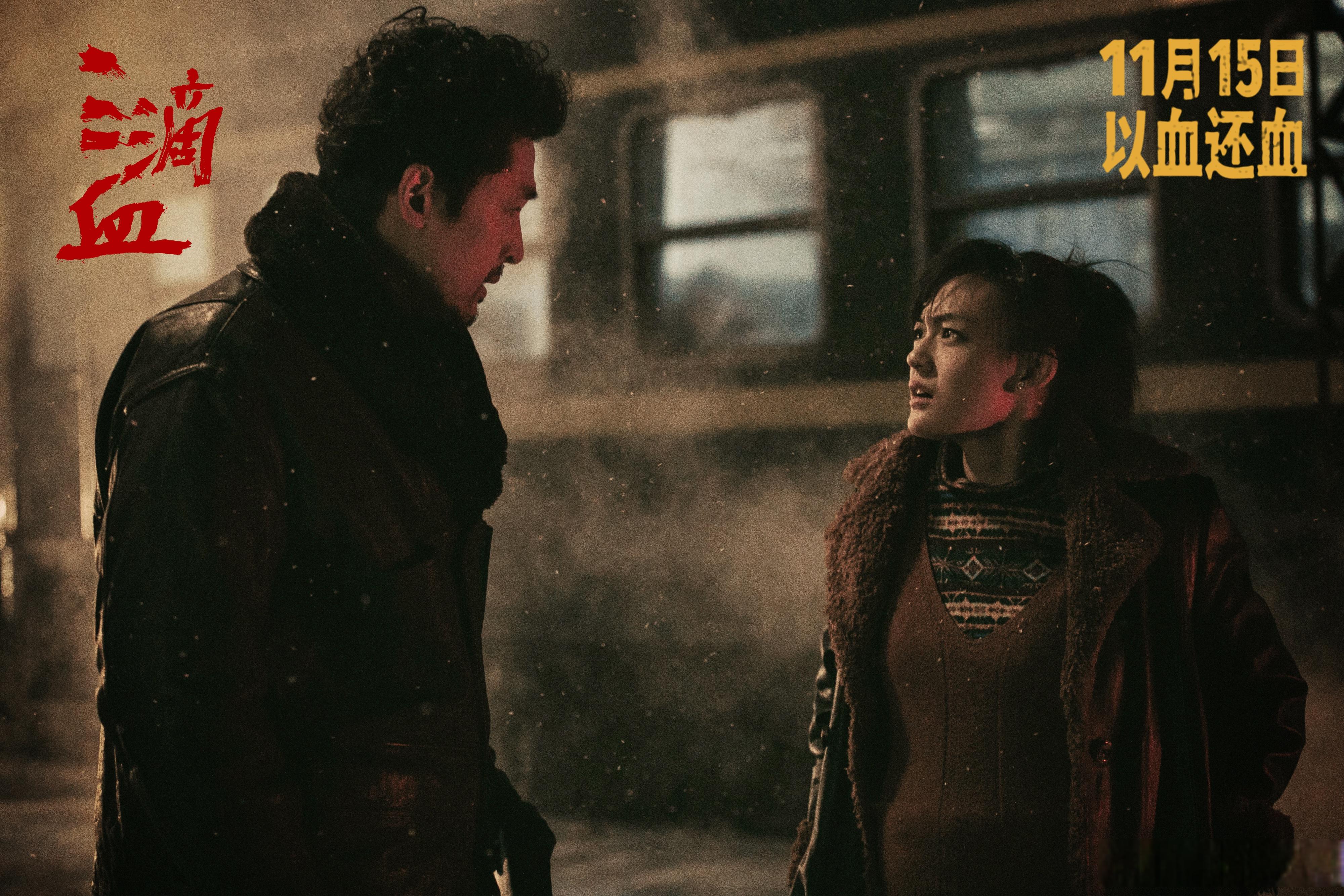

当《三滴血》的票房曲线趋于平缓,豆瓣评分停留在及格线边缘时,“胡歌电影大男主之路不顺”的讨论再次升温。作为手握《仙剑奇侠传》《琅琊榜》等爆款剧集的“电视顶流”,胡歌在小荧屏上塑造的角色早已深入人心,但转战大银幕担任绝对主角时,却屡屡遭遇口碑与票房的双重考验。《三滴血》的失利并非个例,这背后折射出的,是他在角色选择、类型适配与大银幕气质打磨上的深层困境。

角色特质与演员气质的错位,是《三滴血》最直观的问题。影片中胡歌饰演的民俗学者,需要在悬疑探案与文化考据间切换,既要展现知识分子的严谨深沉,又要具备推动剧情的戏剧张力。但从观众反馈来看,这个角色始终缺少“立得住”的记忆点——胡歌的表演延续了他在电视剧中的细腻风格,却难以在电影有限的时长里形成强烈的性格冲击。相比之下,他在《琅琊榜》中梅长苏的隐忍与智谋,之所以能成为经典,恰恰是因为电视剧的篇幅给了角色成长与情感铺垫的空间,而电影大男主需要的“瞬间爆发力”,正是他目前的短板。

类型选择的“摇摆不定”,让胡歌难以在电影市场建立清晰的个人标签。从古装奇幻《捉妖记2》到都市情感《你好,之华》,再到如今的悬疑民俗《三滴血》,他尝试的类型看似丰富,却始终没有找到与自身气质高度契合的赛道。电视观众熟悉的“胡歌式深情”,在商业大片中容易显得单薄;而他试图突破的“冷峻硬核”形象,又缺乏足够的角色厚度支撑。反观同样从电视剧转型的张颂文,凭借现实主义题材站稳脚跟,这种“类型聚焦”的策略,或许正是胡歌需要借鉴的方向。

值得注意的是,《三滴血》的剧本硬伤,也放大了演员的表演局限。影片将民俗元素与悬疑主线生硬拼接,人物动机模糊,关键剧情缺乏逻辑支撑。有影评人指出,“当故事本身立不住时,再优秀的演员也难以挽救”。胡歌在剧中的不少对手戏,因台词设计的刻意与情节的突兀,显得表演痕迹过重。这与他在《琅琊榜》中“台词与情绪融为一体”的状态形成鲜明对比,也让观众意识到:电视剧的“剧本红利”与电影的“精悍要求”,是两种截然不同的创作逻辑。

不过,将《三滴血》的失利完全归咎于胡歌并不客观。近年来电影市场竞争加剧,观众审美愈发成熟,即便是资深电影人也难免失手。事实上,胡歌并非没有电影佳作,他在《南方车站的聚会》中饰演的周泽农,就以极具突破性的表演获得业内认可,只是这类文艺片的受众范围有限,难以转化为大众层面的“电影大男主”认知。而《走走停停》虽票房破亿、口碑尚可,但他在片中的角色更偏向“辅助型男主”,未能充分释放个人气场。

“电视巨星”的光环,在某种程度上也成了胡歌的“转型枷锁”。观众对他“古装男神”“正剧小生”的固有印象,让他在尝试电影新角色时更容易受到审视。当他在《三滴血》中以略带沧桑的造型出现时,部分观众难以摆脱“梅长苏”的滤镜,这种认知偏差直接影响了对角色的接受度。而电影市场需要的“新鲜感”,恰恰要求演员打破固有形象,这对习惯了电视剧长期塑造角色的胡歌来说,无疑是巨大的挑战。

转型从来不是一蹴而就的过程。从周润发、梁朝伟到如今的张颂文,许多演员都经历过从电视到电影的漫长打磨。对胡歌而言,《三滴血》的失利更像是一次“试错”——它让市场看到了他转型的决心,也暴露了需要改进的问题。未来若能聚焦某一类型深耕,选择剧本扎实、角色立体的作品,结合电影镜头语言调整表演节奏,或许能打破“电视巨星”的桎梏。

胡歌的电影之路虽坎坷,但他身上的敬业精神与表演潜力从未被质疑。《三滴血》的遇冷不是终点,而是调整方向的起点。当他真正找到角色、类型与大银幕气质的平衡点时,这位在小荧屏上创造过无数辉煌的演员,必然能在电影市场开辟出属于自己的天地。毕竟,观众期待的从来不是“电视巨星”的跨界成功,而是一位优秀演员在不同舞台上的持续绽放。