近日,由管虎执导,改编自二战时期 “里斯本丸号” 沉船事件的电影《东极岛》自 8 月 8 日全国公映以来,引发了广泛的社会关注与争议。影片讲述了东极岛岛民营救英军战俘的故事,却因在历史呈现、叙事改编、角色塑造等多方面与观众期待不符,陷入舆论漩涡。

电影《东极岛》的故事蓝本来自真实历史:1942 年,被日军押送至 “里斯本丸号” 运输船上的 1800 余名英国战俘,在船只遭美军潜艇攻击后遇险。东极岛渔民秉持着 “海上有难,必救” 的朴素信念,不顾危险出海救援。这一事件此前在纪录片《里斯本丸沉没》中已有呈现,该纪录片开篇便强调 “本片完全基于历史事实”,让观众对这段历史有了深刻印象。相较之下,《东极岛》被指在改编时对史实进行了较大程度的 “魔改”,引发诸多质疑。

从叙事和角色塑造来看,《东极岛》虚构了阿赑、阿荡兄弟以及阿花等角色。更让观众难以接受的是,电影进行到 60% 时,阿荡便匆匆下线,其死仅仅是为了推动哥哥阿赑的转变,沦为服务主角成长的工具。而阿赑、李元兴、陈老师等角色起初被设定为 “自保派”,与以阿荡为首的 “大义派” 对立。影片中,“自保派” 一方人数众多,而 “大义派” 仅有阿荡一人,这一设置不合常理,削弱了角色的说服力。

在展现渔民群体时,《东极岛》的处理方式也备受诟病。电影将阿赑和阿荡设定为 “外来者”,被岛民视为 “海盗”,且为推动情节发展,引入懂日语的李元兴和略通英语的陈老师这两位 “翻译”,同样设定为外来者。这种处理方式让当年英勇救人的平民英雄们失去了应有的光彩,也让观众感觉影片矮化了现实中救人的岛民,将崇高的人道主义精神变成了带有复仇色彩的私人行为。

此外,《东极岛》在动机设置上也饱受争议。现实中,东极岛渔民救人纯粹出于 “见人落难不能不管” 的朴素善良,无关对方身份。但在电影里,却添加了诸多动机:阿荡跳海救人,是因为曾被渔民吴老大救上岸,属于 “前仆后继”;村民掩护英国兵,是觉得英国人是 “盟军”;阿赑起初不愿救人,后来因弟弟被杀才转变态度;最后渔民集体出海营救,也是因为 “逢溺必救” 的祖训。过多过满的动机设置,削弱了人类纯粹善良情感的力量,让影片显得 “拧巴”。

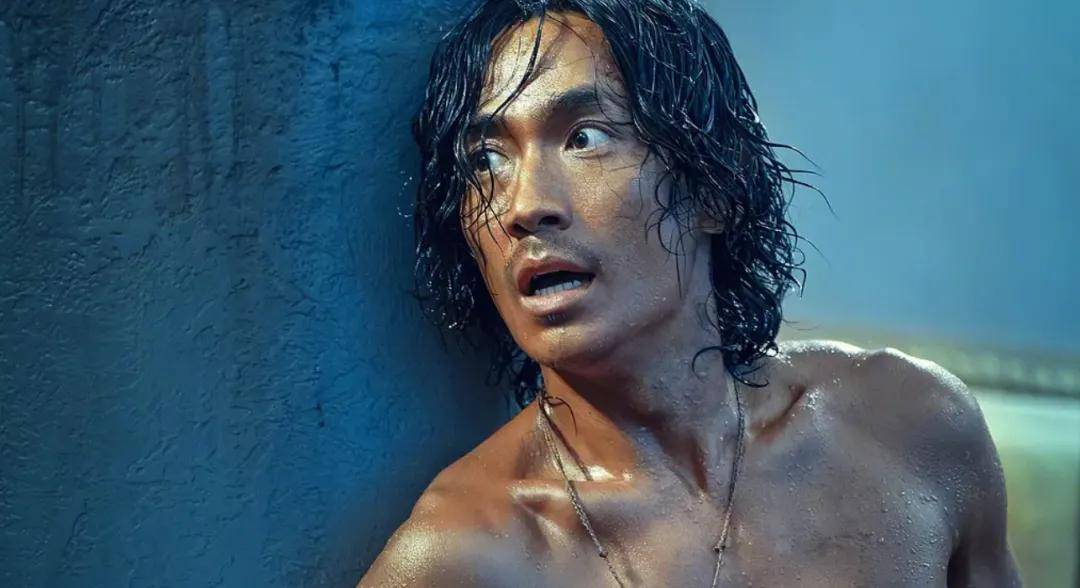

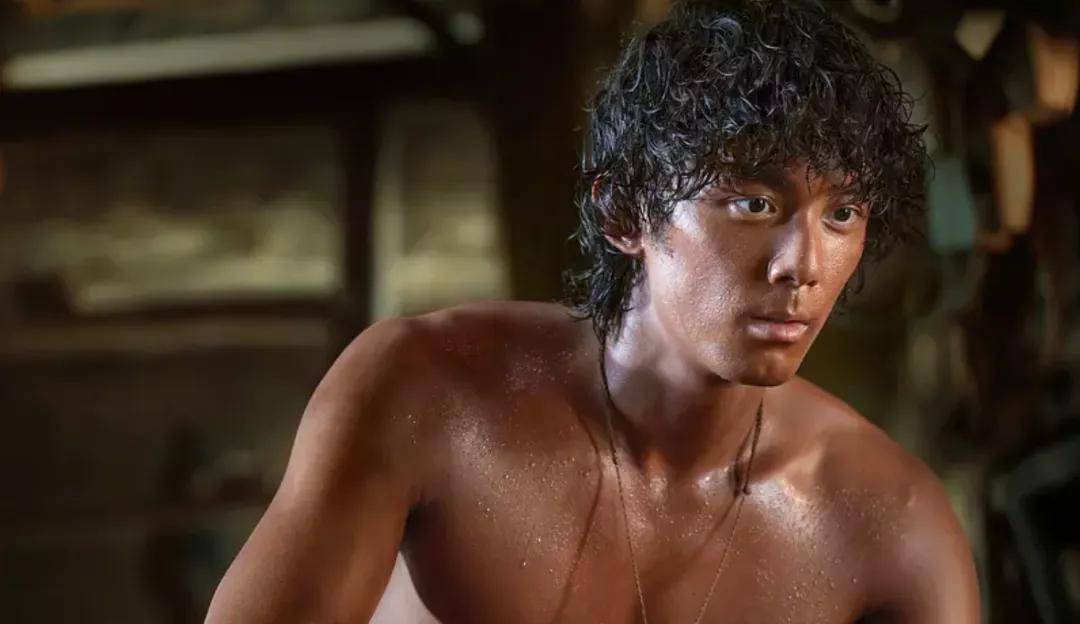

在服化道方面,影片同样遭到质疑。故事设定在缺衣少食的年代,但影片中的渔民却个个拥有健硕的身材和光滑的皮肤,与现实中渔民粗糙带茧的手、被渔网勒出痕迹的肩膀以及因长期风吹日晒而黝黑发皱的皮肤大相径庭。渔民光膀子捕鱼的场景,也不符合海边强紫外线环境下的生活常识,被观众吐槽像是在拍时尚大片,而非还原历史。

面对争议,导演管虎在上海影城路演活动上回应,强调剧情片与纪录片不同,纪录片忠于事实,而剧情片需在取材真实的基础上塑造人物、营造矛盾,以增强故事的可看性。他解释将阿赑和阿荡兄弟设置成 “外来者”,是为了制造人物与集体的对立,展现人物变化与成长,让故事更具力量。但这一解释未能完全消除观众的质疑,许多观众认为,即便需要艺术加工,也不应偏离历史事件的核心精神太远,应在尊重历史与满足剧情片叙事需求之间找到更好的平衡。

截至目前,《东极岛》票房表现远未达预期,上映 3 天票房仅 2 亿,日票房被《浪浪山小妖怪》超越,票务平台预测总票房降至 6.31 亿,豆瓣虽未开分,但从各平台观众反馈来看,口碑情况不容乐观。这场围绕《东极岛》的争议,也为今后历史题材电影的改编与创作敲响了警钟:如何在艺术创作与尊重历史之间找到恰当的平衡点,如何满足观众对历史真实与情感共鸣的期待,是创作者们亟待思考的问题。