刑满释放的老妈因爱女心切铤而走险、聋人老爸为争夺女人抚养权不惜撞车骗保、脑瘫少年为勇敢追梦不惜冲破生活枷锁、两个身患癌症的年轻人阴差阳错双向奔赴、精英律师卷入一场听障人士诈骗案……

皆如此类,似乎已蔚然成风。

客观来看,这既是演员突破职业瓶颈的主动选择,也是政策导向、市场需求与观众审美迭代共同作用的结果。

但背后隐藏的创作风险与社会价值争议,同样值得深思。

01

流量转型,向左,向右?

在“颜值即正义,流量即市场”的时代,选秀出身而后投身影视的青年演员们,通常被定义为“花瓶”。

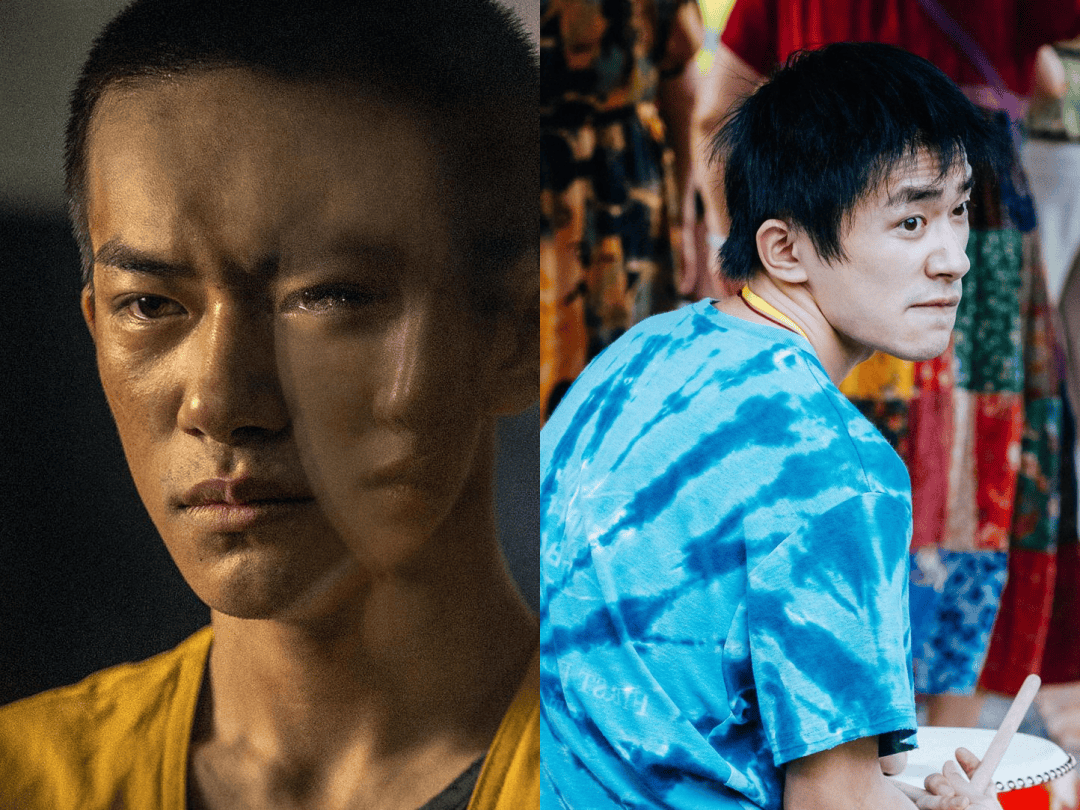

通过饰演《小小的我》,或者说更早以前的《少年的你》中的边缘少年,易烊千玺以坚韧不屈、笑对苦难的角色形象崭露头角,成功摘掉其流量小生的标签,在多个电影节获得表演上的认可。这种转型成功带来的示范效应,显然促进了更多流量明星寻求突破。

张艺兴为在《不说话的爱》中演好聋人父亲,提前三个月学习手语并亲身体验聋哑人生活。而此前,他在《孤注一掷》中饰演的涉诈程序员潘生,也早已改变其早期偶像练习生的公众印象,开始挑战越来越多的边缘题材。