当 AlphaFold 将蛋白质结构预测的效率从数月压缩至小时级,当多智能体协同在粒子对撞实验中捕捉到新物理信号,人工智能正以大模型、多智能体为核心技术形态,对 “AI + 科学” 的版图进行前所未有的重构。这种重构不仅是工具层面的升级,更在颠覆科学研究的底层逻辑,推动人类认知边界向更微观、更宏观、更复杂的领域延伸。

大模型:数据洪流中的科学规律解码器

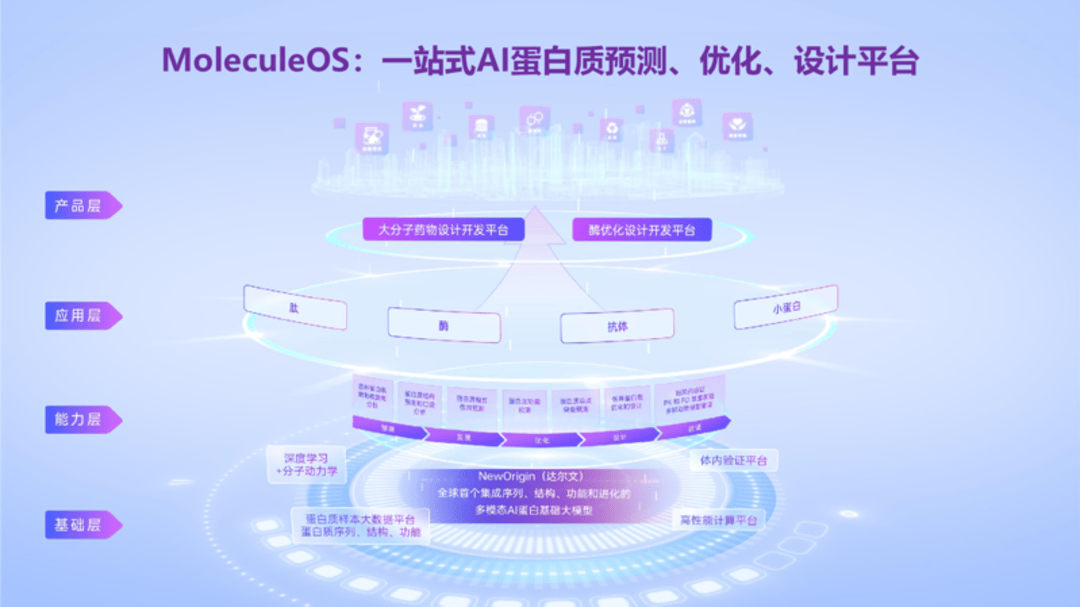

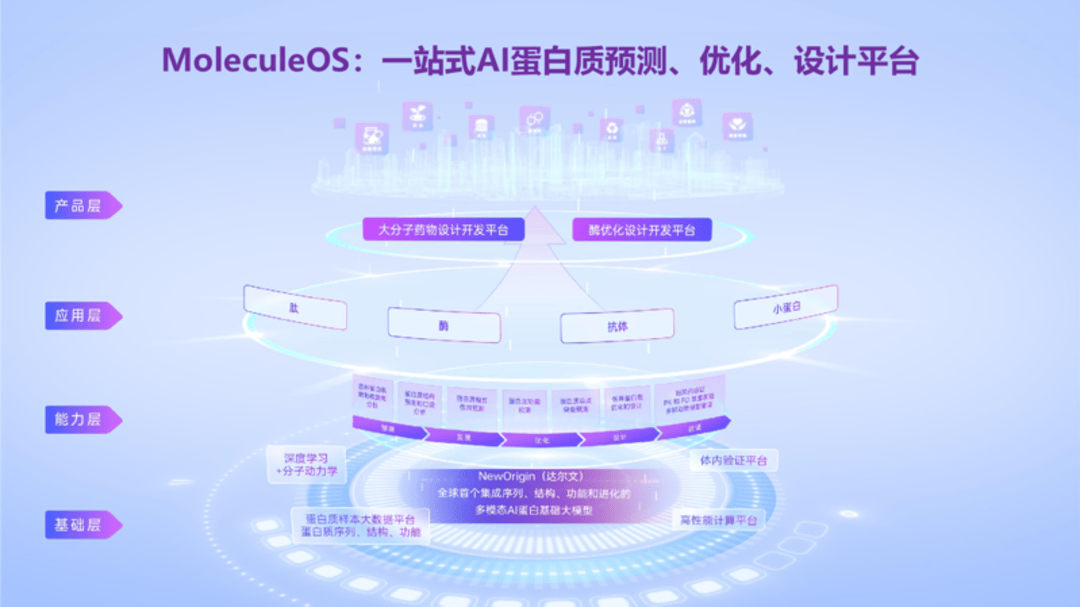

大模型凭借对海量数据的深度拟合能力,正在成为跨学科研究的 “超级大脑”。在生物科学领域,AlphaFold 系列模型已能预测超过 2 亿种蛋白质结构,相当于为人类打开了一本 “生命密码字典”—— 研究者无需再依赖耗时数年的冷冻电镜实验,只需输入氨基酸序列,就能快速获得蛋白质的三维构象,这直接加速了抗癌药物、抗生素的研发进程。2023 年,美国斯坦福大学团队利用大模型设计的新型抗生素,仅用传统方法 1/10 的时间就通过了初步抑菌实验。

材料科学同样因大模型迎来范式革命。过去研发一种高性能电池材料,往往需要在实验室进行上万次试错,而现在,基于千万级材料数据库训练的大模型,能精准预测材料的导电率、稳定性等关键参数。中国科学院团队开发的 “材料基因大模型”,已成功筛选出 3 种潜在的室温超导材料,将传统实验周期从 10 年缩短至 6 个月。

在基础物理领域,大模型正突破人类认知的局限。欧洲核子研究中心(CERN)训练的 “ATLAS 大模型”,能从粒子对撞产生的每秒 40TB 数据中,实时识别可能指向新粒子的异常信号,其效率是人类团队的 100 倍以上。这种 “数据驱动发现” 的模式,让原本依赖理论推导的物理研究,开始具备 “从数据中找答案” 的新路径。

多智能体:复杂系统中的协同探索者

如果说大模型是 “单点突破” 的利器,多智能体则擅长在复杂系统中构建 “协同网络”。在气候科学领域,由数十个专业化智能体组成的 “地球模拟器” 已投入使用:有的智能体专注于海洋温度建模,有的专攻大气环流分析,还有的负责整合冰川运动数据。它们通过实时交换参数、动态调整模型权重,将极端天气预测的准确率提升了 30%,2024 年成功提前 15 天预警了北大西洋飓风的路径偏移。

天体物理研究中,多智能体的协同效应更为显著。中国 “FAST 天眼” 团队部署的 20 个观测智能体,能自主分配观测任务:有的追踪脉冲星信号,有的扫描快速射电暴,还有的负责排除电磁干扰。这种分工协作让 FAST 的观测效率提升了 4 倍,2023 年联合发现了 3 颗新的毫秒脉冲星。

在实验室场景中,多智能体正在重构实验流程。美国斯坦福大学的 “智能实验集群” 由 5 个智能体组成:一个负责设计实验方案,一个操控机器人进行操作,一个实时分析数据,一个优化实验参数,最后一个负责撰写实验报告。在化学合成实验中,它们将新型催化剂的研发周期从平均 6 个月压缩至 2 周,且成功率提高了 50%。

重构的深层逻辑:从 “假设驱动” 到 “智能涌现”

AI 技术对科学版图的重构,本质上是研究范式的迭代。传统科学研究遵循 “提出假设 – 设计实验 – 验证结论” 的线性路径,而 “AI + 科学” 则形成了 “数据输入 – 模型学习 – 规律涌现 – 实验验证” 的闭环。这种转变让科学研究从 “人类有限理性主导” 走向 “人机协同探索”。

以药物研发为例,传统模式依赖科学家根据经验设计分子结构,而大模型能从数百万种分子中自主学习构效关系,生成潜在药物分子;多智能体则进一步协同完成分子合成、药效测试等环节,形成全链条智能化。这种模式下,2024 年全球新靶点药物的研发效率提升了 3 倍。

但重构过程中也面临挑战:大模型的 “黑箱特性” 可能导致科学发现难以解释,多智能体的协同逻辑可能因数据冲突出现偏差,跨学科数据的标准化更是亟待解决。这些问题的突破,将决定 AI 对科学版图重构的深度与广度。

从微观的蛋白质折叠到宏观的宇宙演化,从实验室的瓶瓶罐罐到跨洲际的观测网络,大模型与多智能体正像两把钥匙,打开科学研究的新维度。这场重构的终极意义,不仅是效率的提升,更是让人类在认知宇宙、破解生命密码、应对全球挑战时,拥有了前所未有的智能伙伴。